哪里可以買到靠譜魚膠?網上不敢買?

作為從業者來說,網上確實魚龍混雜。其實淘寶、JD、PDD的這類網店,假貨是不多的(即食魚膠除外),但黑心商家以次充好的很多。如果當地有這類批發市場,可以去實體買,不少網店根本就是中間商,自己不壓貨,價格比起實體批發高不少,千萬別被所謂的低價促銷蒙蔽了。

關于在網上購買的一些建議,希望對大家有點幫助:

1、網紅店一律PASS!

2、品類。一家網店如果從魚膠、燕窩、海參、元貝、鹿茸、冬蟲夏草到蝦米、魷魚、紫菜都有的,需要注意,大概率是多道販子做代發的,小概率是滋補品商行開拓的線上渠道,至少有能力囤300w以上的貨。這個要自己甄別,可以咨詢賣家是否有線下店,如果沒有,十有七八就是前者。

3、配圖。說真的,大部分人看網頁的圖片其實是沒什么用的,一來不少魚膠(尤其是次貨)會做藥水和染色的處理,網圖甚至還能PS出長年老膠的色澤。所以表面上的金黃琥珀色,不一定代表品質好,這也是網店營銷的最大特色。相對來說,表面紋理會更容易看一些,因為P圖之后會有不少的小漏洞可以察覺,不過不同魚膠紋理質地有差異,沒法一概而論,所以這個方法只適合老手。新手千萬不要盲信商品圖即可。到手之后就方便不少,可以憑借氣味和手感加以佐證,基本泡過藥水的魚膠,會特別干凈、膠油少,腥味特別淡或者幾乎沒有,如果是特別次的貨可能還會有殘留一些異味,外觀雖然色澤漂亮但是往往會有種干枯的既視感等等。

4、品級。魚膠作為非標準化的產品,并沒有標準的質量定級(雖然我也很希望它有!),市場上所有神馬5A、4A甚至9A的定級都是扯淡,旅游景區評級呢啊?但凡遇到跟你吹噓幾個A的商家,請直接關閉聊天就得了,或者看到標幾個A的標題,頁面都不用點開,這是鐵律。這個壞習慣是電商最先帶起來的,蹭的是燕窩的叫法。但事實上燕窩的這個品級,也是瞎忽悠出來的,早年只是行業內用于對燕盞大小的區分標記而已。燕窩的品級,懂的人看的是疏盞密盞雨季旱季;魚膠的品級,則要綜合看大小、厚度、膠質、紋理、工藝和產地,自己的眼睛,是最靠譜的,千萬別盲信別人杜撰出來的東西。

5、產地。咨詢賣家產地信息,只要說不出這批魚膠產地的賣家,基本都是非專業的和中間商,反正不會是一手或上游貨源。(目前,國內市面上的不少魚膠都是進口的,一批從貿易商進貨,必然是掌握產地信息的;二批大多也是比較正規的行家們,砸自己招牌的不多。產業鏈的這兩級,透明度比較高,不怎么會亂來。跟這類大批進貨,提供種屬、產地和膠齡信息是標配的操作。)

6、泡發。這個見仁見智,因為不同種類、膠齡還有泡發處理的方法和時間,都會影響泡發率,但如果賣家連跟你說明解釋的水平都沒有,請直接關閉聊天。

其他的有人看,我想起來再更吧。真心希望少點濫竽充數的混子攪亂市場了。

-------------懶惰的更新線----------------

1月12日第一次更新:

目前,普通買家常遇到的套路(無論電商和實體,都存在),我暫時想到的,主要有5種:

1、 合成魚膠。

這種魚膠是用各種小魚膠攪碎、重新制形加工而成的,非常容易識別:一般干度不高(畢竟是粘合的,太干就很容易會自然干裂,露餡),基本沒有膠斑;表面紋理都不規整甚至很凌亂,用手撕開膠身看不到一致的紋路走向,反而像撕開的紙皮;泡發時,會產生不少絮狀物;泡發后(尤其在泡發再蒸制后)膠身會出現破洞、散開的情況。這種魚膠沒有買的必要,如果不小心被坑了,直接扔了就好,也不必心疼。為什么這么說呢?因為大部分這些被收購的魚膠原料都是不新鮮的、甚至是腐敗的,制作過程少不了藥水漂白、除味和各種粘合劑、添加劑,不但沒有應有的營養價值,還很容易吃出問題。

電商是這類魚膠的出貨主力軍,線下反倒不多見。批發市場里稍微有點口碑的店,都不會賣這種貨拆自己的臺。

2、 花心膠。

這種魚膠是對所有金玉其外,敗絮其中的魚膠的統稱。花心,顧名思義,問題出在心里。魚膠有一個曬制的過程,在曬干之前或保存過程中,有可能因為各種原因(如:本身不新鮮、遇濕受潮等等)發生了變質或腐壞,由于膠體外部最先變得干燥,所以外觀上看并不容易發現內部的問題。

這種魚膠是典型的變質產品,必然會存在異味,所以一般商家都會洗藥水來除去異味,一般人通過氣味并不容易辨別。這類魚膠有一個共同點,膠體內外顏色差別比較分明,掰開來對比就會比較容易發現;泡發時也會出現跟第一點類似的絮狀物(爛肉)。當然也有更進一步對膠身進行再漂白的,那我們也要進一步地通過肉質紋理去辨別是否浸泡過化學藥水(如雙氧水)。

3、 移花接木。

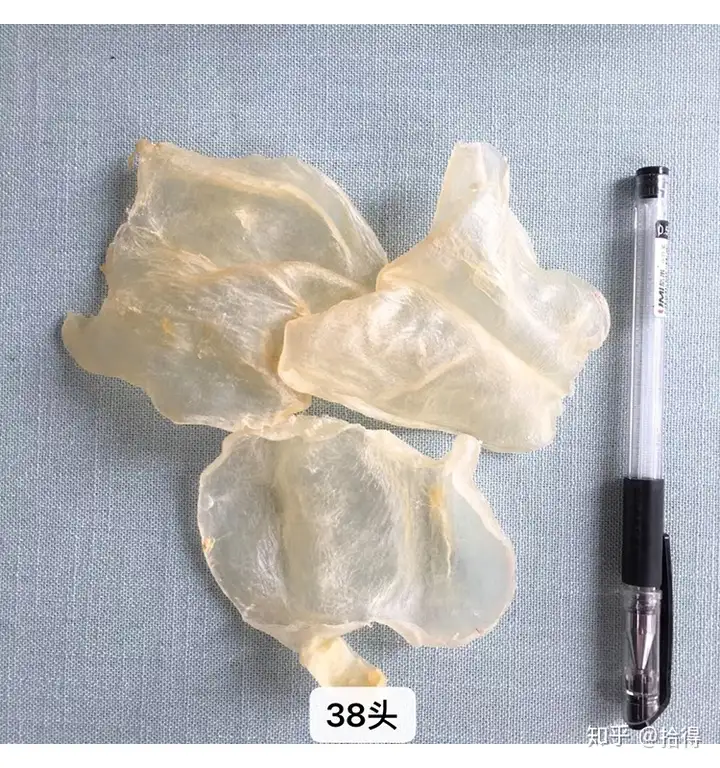

這個主要是指用B種魚膠冒充A種魚膠的做法。舉個例子,白花膠在市面上(淺色黃姑魚魚膠)就有諸多的冒充品,我見過拿來冒充白花膠的李鬼就有:新西蘭鱈魚膠、咸水/淡水黃花膠以及上面提及的人工合成膠,如今技術發達了,形狀和紋理都有了偽造的可能。畢竟在幾倍甚至十幾倍的價差面前,有些人的良心是不值錢的。

寫到這里我特意上TB搜了一下白花膠,搜索結果的第一頁里,只有4個商品主圖的照片是真的白花膠,剩下的幾乎的都是一眼假的水平或者毫不相干。

4、 混淆產地。

同一個大類的魚膠,根據產地和魚種,還會分出子類,這也造成了某些大類的價格區間跨度有點大。也舉個例子,北海魚膠大家都比較熟悉。雖說產自南美,但各個海域的魚種以及當地工人的手藝還是有明顯的差距的,按產地細分子類的話,市面上常見的有6-7種北海(蘇里南、墨西哥、委內瑞拉、厄瓜多爾等);按魚種或制形工藝的話,大概能分出10+種(雙背、尖尾等)。以產地來說,普遍認為Sranan的質量最優,Mexico、Ecuador的質量相對就比較次。Sranan北海比Mexico北海的價格可以高出一截,只談魚膠品種不談產地的銷售方式,也是不負責任的。所以我原答案里會說到產地這個問題,并強調基本上說不出產地的商家都可以斷定不是供應鏈的上游貨源這個觀點。

5、 新膠充老膠。

實話說,至少80%的買家,是無法分辨膠齡的(原諒我說得這么直白和殘酷)。整個市場,買家在這一點上交的智商稅,沒準比上面幾點加起來都多。魚膠放得越久,顏色就會越深,大家都知道(但不同魚膠變色的規律和時間也是不一樣的)。但這個我在原回答也講了,不良商家可以做色造假,而且非常容易。所以,看顏色,是外行,一坑一個準;看紋理,是老手,也不完全保險;看質地和綜合細節(工藝、瑕疵、變化等),才是行家。

那問題來了,一般買家并不具備這樣的專業鑒別知識,咋辦呢?

很簡單!我的建議是日常食用完全沒必要買老膠!

老膠和新膠,其實在一定程度上也是商家包裝出來的噱頭。老膠之所以貴,很大原因是在于藥用和收藏的價值。比如黃唇鳘魚膠,治血崩有奇效,物以稀為貴,價格就上去了;另一方面,由于藥效珍貴,一般人要么用不起,要么用不到,久而久之也就放陳年了(畢竟也沒幾個土豪會隔三差五拿百年人參燉湯喝吧?如果有,就當我沒說/手動狗頭)。

說句心里話,市面上3、4千塊一斤以下的魚膠,基本都沒有收藏的必要。正規的商家也不會把這些貨囤個幾年再銷售,因為增值絕對抵不過壓貨的成本。老膠雖然由于氧化作用(原理類似于發酵),大多腥味更淡,口感略好,但那只是錦上添花很小的一部分提升而已,而且沒準許多人根本分辨不出這細微的差距……所以,盲信老膠,真的是智商稅。

-------------忙碌的更新線----------------

2月26日第二次更新

2021年開年復工真是忙死我了……

在寫了這個回答之后,收到不少知友的私信,問了我不少問題,有關于魚膠價格的,有關于辨別真假的,也有關于分辨質量的。由于信息量實在太大,我沒法逐一講解明白,所以就從大家問我最多的一個小問題為引子,講一下魚膠前世今生的一點小故事,希望對大家有點幫助吧。

魚膠的質量怎么判斷,是不是個頭越大越好?(這里頭的問題點真的相當多啊。)明確的說,不是。我不敢代表所有行內人士,但是我可以很負責任地說,我認識的所有行家,對魚膠品質的評估指標,品種和肉質永遠是第一位。其次才是大小、完整度、干濕度和制形的美觀程度。

原則上,不同品種的魚膠,大小在大部分時候沒有可比性;同種魚膠,則先看肉質,再看大小。

一、首先說品種。

不同品種的魚膠,藥用功效和營養價值就不一樣,這是大前提。然后,肉質又從客觀層面上,反映出這塊魚膠的藥用和營養價值。兩者是互為表里的關系。

以湛江赤嘴為例,目前國內零售市場上的湛江赤嘴,95%以上都是張冠李戴,準確地說應該叫湛江型赤嘴。真正野生的湛江赤嘴,早就幾乎絕種,市場上絕對不可能有大量的新膠。目前市面上少量流通的真湛江赤嘴,幾乎都不可能低于10-15年的膠齡,大部分膠齡在15-30年之間,且頭數并不大。我最近幾年見的,規格普遍不到1兩重。

相比之下,湛江型赤嘴的市場流通量就大得多了,大部分用的是本港赤嘴按照湛江赤嘴的形狀制作而成;也有用的摩洛哥白鳘(PS:白鳘本身也是赤嘴系的一個品種,大的能接近3兩重,由于色澤緣故還經常被冒充老膠賣。但白鳘本身并不差,只是和野生湛江赤嘴老膠的價差確實很大。);良心被狗吃了的用的則是各種廉價膠仿制(比如下面這張圖,本尊跟赤嘴系八竿子打不到一處的李鬼,大家可以猜猜它的廬山真面目/doge)

拿這三者來說,1兩的真湛江赤嘴(不論膠齡),價值要遠高于3兩的白鳘赤嘴。

二、再來說肉質。

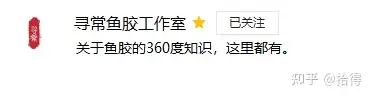

魚膠的大小,也重要,但要看魚膠的質量和判斷性價比,我個人建議還是優先從肉質下手,最不容易踩坑。魚膠的形狀大小,可以在制形的時候,通過拉薄、定型等一系列工序實現,所以不光要大,肉質還要勻稱、合理,膠身要盡量足干。不少時候,60頭的黃花膠價值不一定比30頭的差;10頭的北海公也不見得會比4-5頭的便宜。

肉質的影響條件,主要有兩個:一是新鮮魚鰾本身的先天條件,二是制作工藝。

1、先天條件

魚鰾本身的質量,取決于活體魚的品種、產地、健康程度和新鮮程度。品種和產地的因素我上面已經講過了,所以這里重點講后兩個因素。

從一條冰凍保存了數月或是腐敗了的魚身上取的魚鰾,無論如何都比不過鮮魚的。這就不可避免地要談到取膠的問題。目前國內的魚膠,大部分是進口,小部分是國產。而進口的魚膠,有兩種制作方式,一種是產地或產地附近制作,可以最大程度地保障魚鰾的新鮮度,但這需要巨大的建廠、倉儲、物流和人工成本,大部分魚膠從取膠到干制完成,大概要經歷2天到3周不等的時間。目前印尼、新西蘭、巴西等地都有華人建的魚膠工廠,QC水平有高有低;另一種則是為了省去這些成本,就地將魚膠取出并冰凍保存,通過海運運回國內加工(還有一個原因是國外個別地方的人工實在太爛了!)。以巴西為例,海運時間至少1個月,加上報關清關,從取膠到進廠加工至少要2個月的時間。相比之下,后者的質量一般明顯較前者差。(其實國內也有屯鮮膠搞內貿的,模式類似,略去不表)

2、制作工藝

魚膠的干制工藝,分生曬和機曬兩種作業方式,從交付質量上分則有四類,從優到劣依次是:自然晾曬、冷風風干、混合風干和高溫曬制。

自然晾曬的質量最好,當然也是最費時費力的。一塊好的魚膠從取膠到完成干制,隨著干度的變化,往往每3至12個小時要人工清理一遍滲出的血漬和膠油,以保障魚膠腥味的有效釋放和均勻的干濕度。所以一塊好的魚膠,里面是蘊含著很多工人的勞動付出的,并不是單純的先天質量好。

冷風風干。考慮到制作周期的各種成本關系,新鮮洗凈后的、或已自然晾曬到一定程度的鮮膠,會放進冷柜風房里陰干。由于曬制時間更短,大大節省了膠油處理的工序,風干的魚膠膠油含量都比較高,腥味也會較自然晾曬的重。(所以這里又有洗藥水的故事能說了,我就略過2w字吧,不然真的要換鍵盤了)。而且,從外形上來說,風干和自然晾曬的基本沒法區分得出來。

混合風干。這種加工方式,制作工期更短,用的是冷風風干--高溫曬制--低溫曬制的方法,使得魚膠迅速定型和干燥。但是,高溫曬制會導致營養大幅流失,同時由于膠體內外受熱不均勻,這類魚膠往往外部已干燥但內部還存留著一定的水分,可能會在運輸和保存的過程中,內部慢慢霉變,逐漸成為我上面講到的花心膠。另外,這類魚膠也會由于受熱不均勻,或者在定型后由于干濕度不均勻的關系,由于應力關系而出現或逐漸產生橫斷紋。

高溫曬制。顧名思義,最簡單粗暴的方式了,諸位自行腦補吧。/doge

綜上,同一個名字的魚膠,不見得是同一個品種的;同一個品種的,不見得是同一個路子走出來的。想必各位應該會對質量和價格的關系有一定的理解了。

【原創內容,禁止轉載】

更多干貨知識、咨詢&購買,請關注我的公眾號尋常魚膠工作室