國產羽絨服:百元羽絨服和千元羽絨服有什么區別

這個冬天,羽絨服成了熱門話題,“國產羽絨服價格上千”、“上海部分品牌羽絨服賣斷貨”、“國產羽絨服漲價”、“國產羽絨服賣到7000元”、“羽絨服高定價是否合理”、“不是羽絨服買不起,而是軍大衣更有性價比”等話題頻頻沖上熱搜。對于普羅大眾來說,動不動千元以上的羽絨服你是否能接受,大部分人經常買的幾百元的羽絨服是否物有所值?

接下來,就來一起探討百元羽絨服與千元羽絨服究竟有什么差別?

上百元和上千元,區別是什么?

筆者經常混跡服裝批發市場,對于服裝行業生產端也有所了解。在生產端,不管廠家從什么渠道獲取原材料,羽絨服的各種原料成本都是相對透明的。

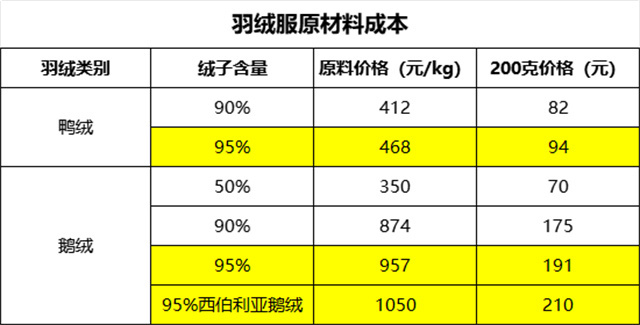

羽絨服的核心原材料是鴨絨、鵝絨等羽絨,不同品質、等級的羽絨在原材料市場上都是明碼標價的,根據每件羽絨服的充絨量折算就能得到每件羽絨服的基本成本。以絨子含量95%的鴨絨和鵝絨為例,普通鴨絨的原材料價格在468元/kg,普通鵝絨的原料價在957元/kg左右,高檔的西伯利亞鵝絨原料價在1050元/kg。

以一件充絨量200克的羽絨服為例,普通鴨絨的原料價94元/件左右,普通鵝絨的原料價191元/件左右,西伯利亞鵝絨的原料價210元/件左右,羽絨的原料差價大約116元。如果是絨子含量不同的羽絨,單件的原材料差價將更大。

此外,羽絨服面料的好壞也是造成價差的一個重要因素。不同等級、不同供應商的面料報價基本上也都是明碼標價,基本上也能很直觀的大致折算出基本成本。

總的來說,從生產端成本來看,高端羽絨服和普通羽絨服的成本差異并不會差太多。對比市場在售的很多不同售價的羽絨服品牌吊牌公開的原材料信息,會發現它們的原材料信息幾乎都大差不差,功能上也沒什么太大區別,但為什么價格差異那么大呢?

筆者看來,最直接的答案,在于銷售成本和品牌溢價。

銷售成本,包括線下渠道的高動銷的門店成本,線上渠道的高退貨率(運費險、人工二次收貨、分揀成本)、高投流成本(各類直通車、引流幾乎都是在燒錢)、高運營成本(直播間搭建、主播、運營人員聘請等)等,這部分成本必然會轉嫁到消費者身上,直接體現就是價格上漲。

品牌溢價,除了無形的品牌附加值外,肉眼可見的設計成本、營銷成本、人工成本都是造成羽絨服高價的直接原因。以人工成本為例,網傳普通羽絨服訂單量大、工藝成熟,制衣工人人均可生產10件以上。而高端羽絨服尤其奢侈品牌,因需要通過復雜工藝體現品牌的設計感和工藝性,需要一個工人花兩天半的時間才能完成1件。

此外,高端品牌羽絨服的營銷成本也是驚人的,各類明星代言,各類傳統及新興媒體渠道的廣告投流,有的營銷預算堪稱數以億計。這些必然也是由消費者買單。

上百元和上千元,誰更受歡迎?

不管是上百元還是上千元,甚至上萬元的羽絨服,都有其相應的消費群體。但對于普通大眾來說,能夠用更少的花銷買到品質和價格綜合表現更好的產品,是消費主流。

通過京東和淘寶的羽絨服銷量搜索,我們會發現,排在銷量頭部的商品,基本上都是價格千元以下的羽絨服。由此可見,價格數千元的羽絨服高于主流消費者預期,但仍有自己的消費群體。

就產品來說,市場零售端單價300元以下的羽絨服基本上充絨量有限,南方客群購買較多,價格稍高一些但充絨量多、保暖性好的羽絨服最受歡迎。

如果能夠拿到羽絨服廠家源頭貨源或者服裝批發一批貨源直供價,大部分的羽絨服批發價基本上都在200元以內,一些絨子含量和充絨量較低的短款輕薄羽絨服,甚至幾十元就能買一件。